目に見えない宇宙を、赤外線の力で探る

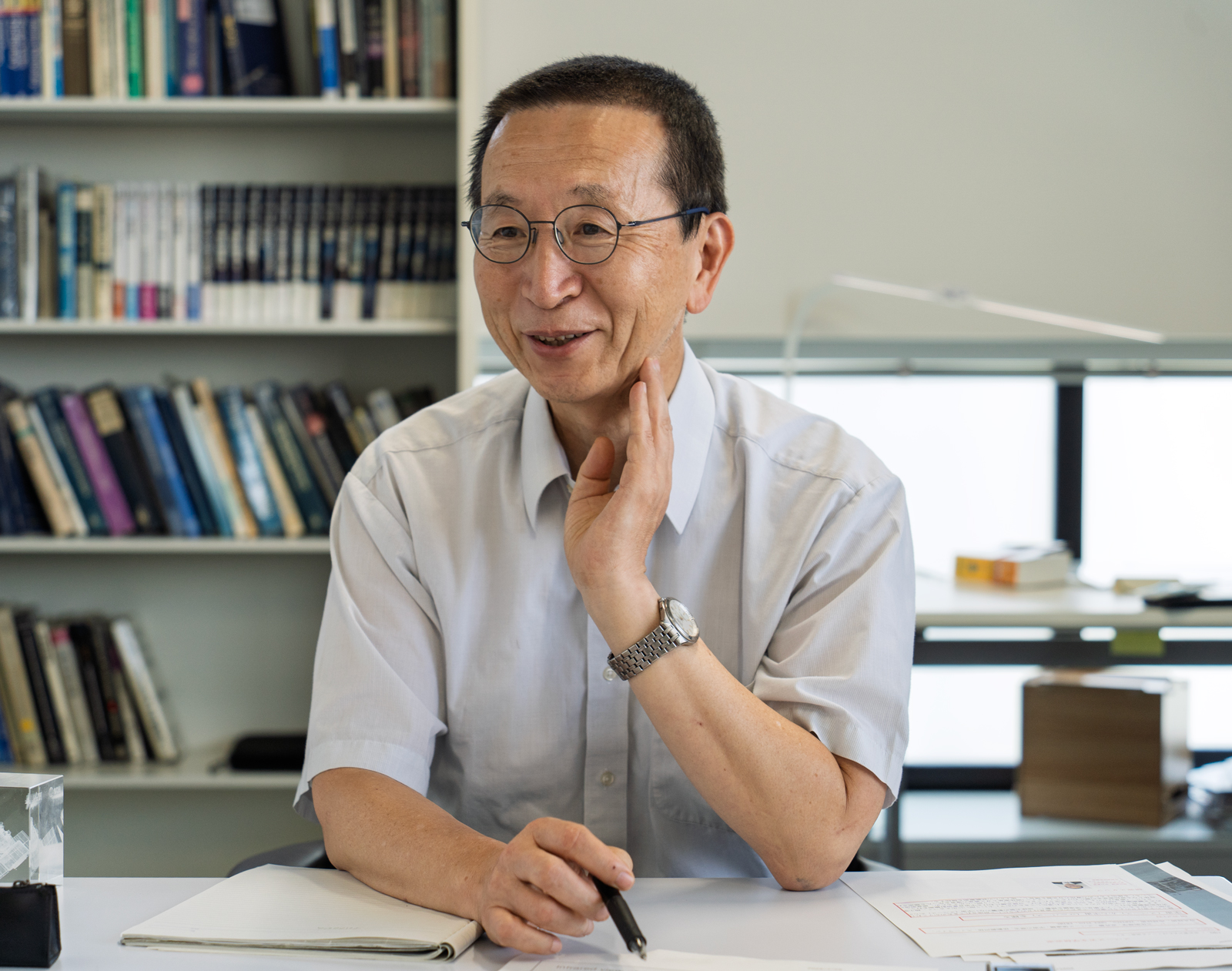

私たちは日々、宇宙から届く光の中で生きている。まぶしい太陽の日差し、夕暮れに昇る月、そして夜空の星々。空を見上げるたびに、ふと心によぎる「星空の向こうには何があるのか」、「我々はどこからやってきたのか」という思いは、古代から人間が決して手放すことのない探究心だ。宇宙の歴史や進化を赤外線によって解き明かそうとしているのが、総合研究所スペース天文学研究室の中川貴雄特任教授である。

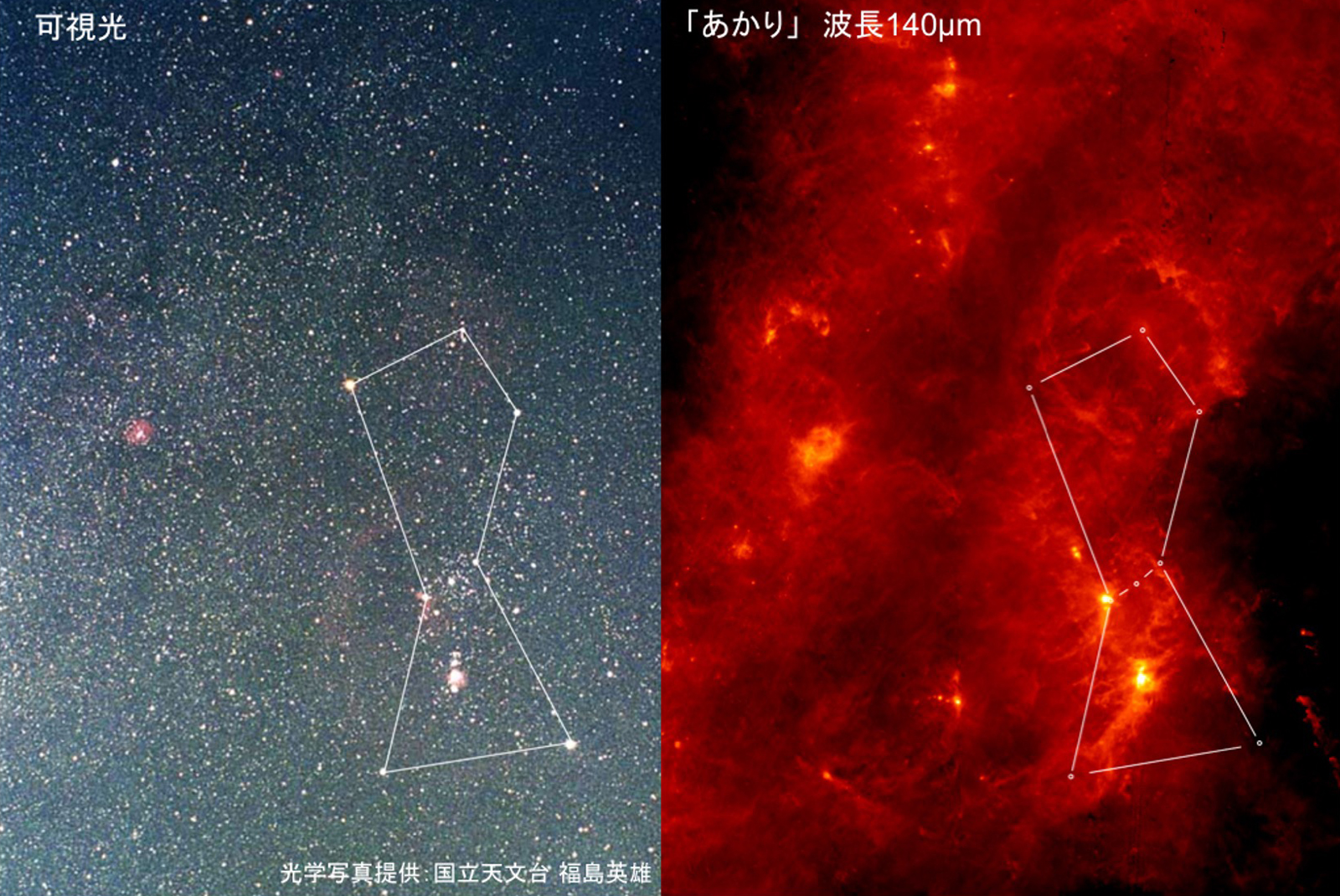

中川特任教授は、赤外線天文物理学を専門としている。天体観測というと大きな望遠鏡を覗きこむ様子をイメージするが、赤外線天文物理学では望遠鏡を目では覗き込まない。その名の通り、宇宙空間の赤外線を観測し、星の形成過程や宇宙の進化に関する情報を取得し分析する。一見すると暗闇の夜空も、赤外線を通して観察すると明るく輝く部分がいくつも点在し、全く違う光景が広がる。「赤外線写真では熱を持つ部分が明るく写ります。例えば通常の写真では同じように見える2個の缶コーヒーでも、赤外線を通して片方は明るく写っているとすると、この明るく写っている方はホットコーヒーだとわかる。この性質を利用して天体を観測しています。」

地球の大気は、宇宙からの赤外線のほとんどを通さない。さらに、大気を通過できた一部の赤外線も、地球の大気が温かく赤外線が強いため、宇宙から届く微弱な赤外線は埋もれてしまい、地球からの観測は難しい。そのため観測用の衛星を宇宙空間に打ち上げ、そこから宇宙を観測する。宇宙空間には、星間ガスと呼ばれる気体とともに、1ミクロンより小さな固体の微粒子が大量に浮遊している。これがダストと呼ばれる、宇宙の塵である。星からの光を散乱、吸収して遮ってしまい、可視光による天体観測の障害になる。しかし可視光よりも波長の長い赤外線であれば、ダストを透過し、遠方の天体、銀河系の中心部まで観測できる。また、赤外線は遠くの天体を観測するのにも適している。「可視光の観測では、銀河系の中ではごく手前しか観測できません。遠くの天体を観測することは宇宙の初期を観測することになり、宇宙の進化の歴史を解き明かすことができるのです。」

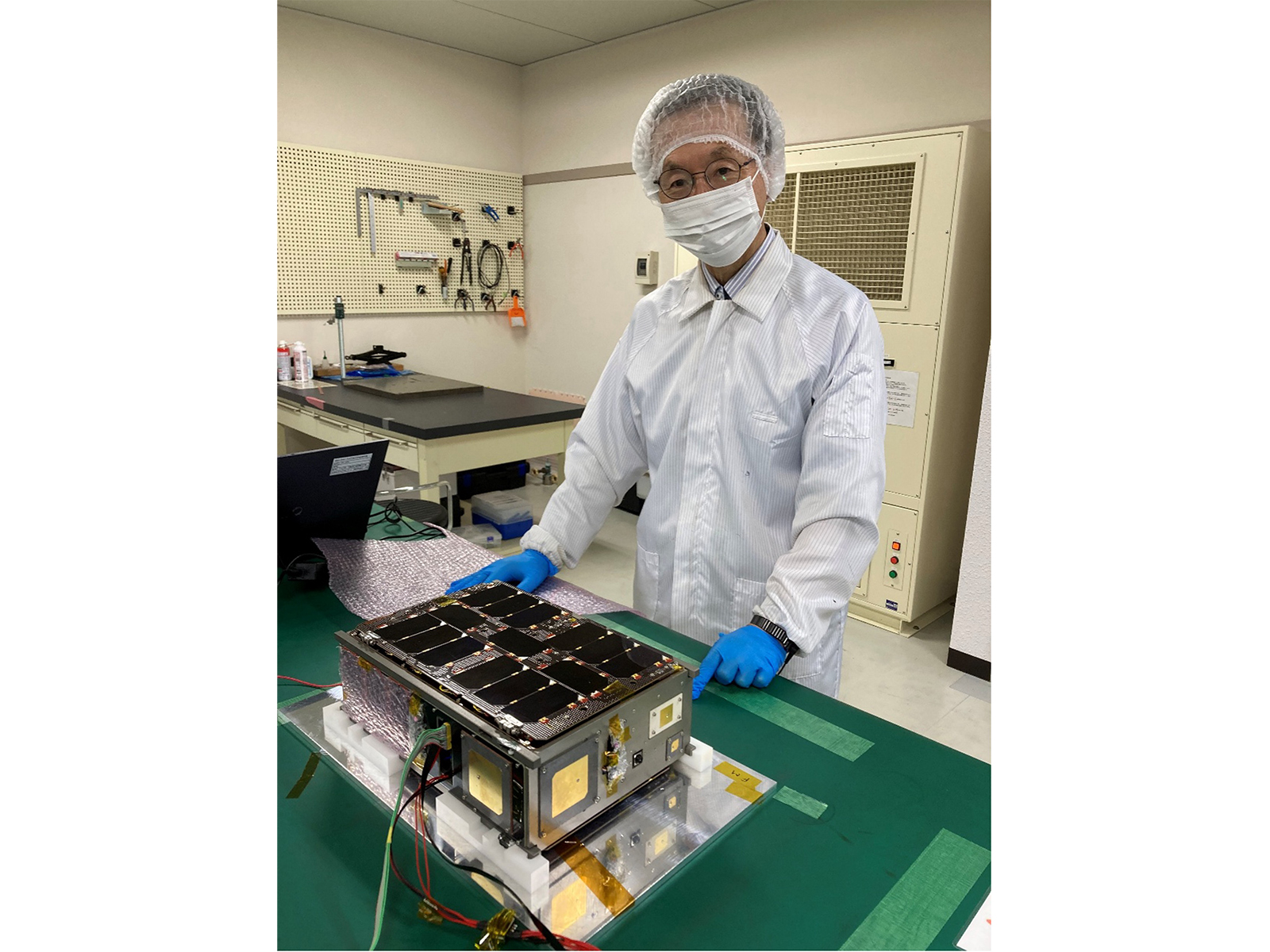

中川特任教授が現在取り組んでいるのが、超小型天文衛星「VERTECSミッション」だ。JAXA(宇宙航空研究開発機構)、九州工業大学、関西学院大学等との協力で研究開発を進めており、2025年度中の打ち上げを目指している。観測の対象となるのは、宇宙背景放射。宇宙の始まりから現在に至るまで、宇宙に存在するすべての天体から放出された光や電磁波をすべて足し合わせたもので、天体の形成や進化の歴史を知るうえで重要な情報源となる。これまで行われてきた観測によって赤外線での宇宙赤外線背景放射の明るさが、存在が確認されている銀河の明るさを全て足し合わせたものよりも、2〜3倍明るいことがわかっている。つまり、ぼんやりとした明るさを発している「未知の天体」の存在が示唆されているのだ。

VERTECSミッションは、可視光の中でもさまざまな色、波長で観測する「多波長観測」という手法を使って、それら未知の天体の正体はなにか、解明を試みる。VERTECSは「超小型衛星」と呼ばれ、A4サイズを少し大きくした程度の大きさで非常に小型。一般に、宇宙科学に関する研究やミッションは開発期間も長く、開発費用も膨大なものになるが、VERTECSのような超小型衛星は開発から打ち上げまで短期間で済ませることができ、コストも削減できる。「これまでは新しいアイデアが思いついても、実際に観測できるまでには時間がかかっていました。超小型衛星であれば比較的すぐに実現できるようになるので、宇宙科学の新しい成果を生み出せるのではないかと期待しています。そしてこの衛星からのデータは、この大学の屋上にあるアンテナで受信し、解析します。」

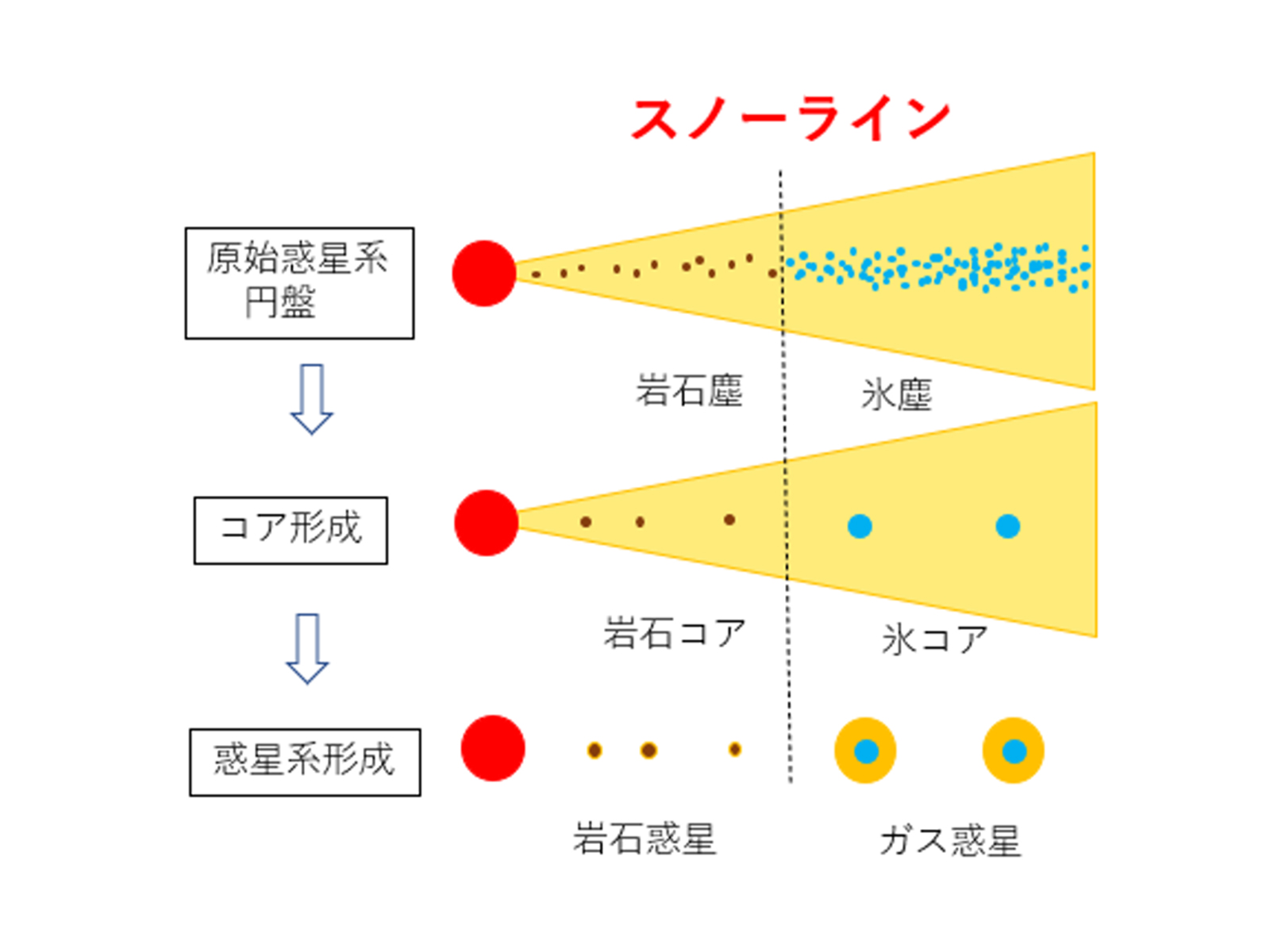

もう一つ、中川特任教授が研究を進めるテーマが「スノーライン」。自ら光を放つ天体である恒星のまわりで、惑星が誕生する場所のうち、水が気体のまま存在できるか、氷になるかを分ける境界線だ。太陽系にある惑星は、岩石惑星(地球型惑星)とガス惑星(木星型惑星)の2種類に分けられる。岩石惑星である、水星・金星・地球・火星の4つは主に岩石や金属などによってできている。それに対しガス惑星である木星・土星・天王星・海王星の4つは、コアの周囲をガスが取り巻く構造をしており、いずれも地球より直径で4倍以上、質量で10倍以上の巨大なものだ。固い地表は存在せず、明確な表面も存在しない。こうした性質が全く異なる2種類の惑星がなぜ誕生したのか、鍵を握るのがスノーラインなのである。仮説として、スノーラインの内側では岩石惑星が、外側ではガス惑星が形成されたと考えられている。「スノーラインの存在や位置を証明するために、赤外線高分散分光観測というものを行います。光を細かく分けるための高分散分光器は大型になってしまうのですが、中に入った光の波長が短くなる素材を使うイマージョン・グレーティングという技術を用いることで小型化させ、将来は人工衛星に搭載できるように開発を進めています。」

中川特任教授は、アポロ11号の月面着陸をテレビ中継で観たことで、宇宙に心を奪われたという。そして物理学に出会い、本格的に天文学を志す。「英語で宇宙を表す単語はスペース、ユニバースなどいくつかありますが、私が理解したいのは宇宙全体、宇宙にあるすべてのものを指すユニバース。そのために、人工衛星でスペースに出かけていきます。人間は宇宙からしたら小さな存在ですが、実際に宇宙を見て、私たちが考えていたことは正しいのかどうかを知りたいです。」

人はなぜ、宇宙を知ろうとするのか。それは、果てのない世界を知ることで、日々の暮らしを超えた何かを見つけたいからかもしれない。中川特任教授の研究室が作り出した衛星や装置がとらえる「かすかな光」は、この世界を力強く照らし、この星に息づく私たち人間という生命の存在を浮かび上がらせる。

総合研究所スペース天文学研究室 兼 宇宙科学研究センター特任教授。1988年、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了。博士(理学)取得。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教授、JAXA(宇宙航空研究開発機構)宇宙科学研究所教授等を経て、2025年4月に東京都市大学に着任。