グリーンインフラの期待される防災・減災効果

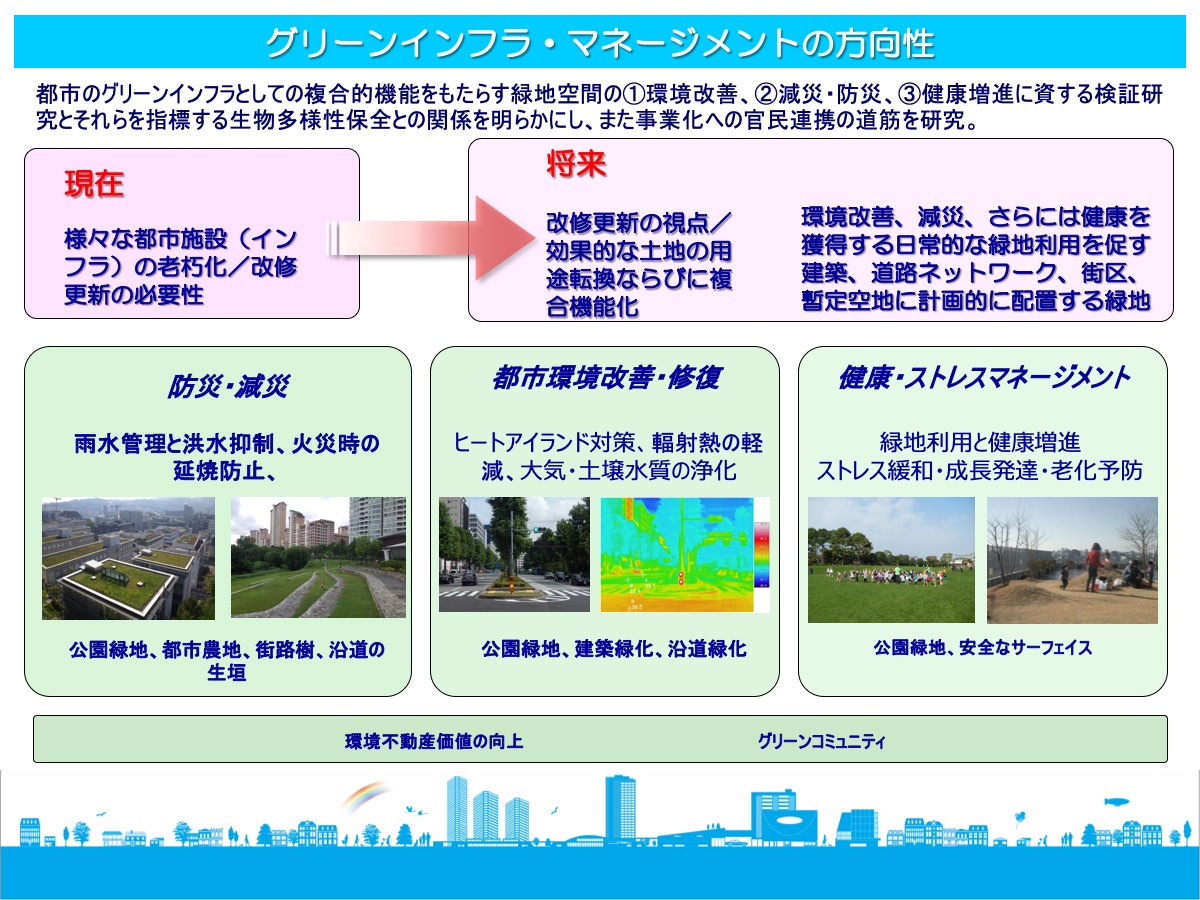

これまで行なわれてきたハードウェア主体のグレーインフラから、今後は緑地を中心としたグリーンインフラの活用が期待されています。東京都市大学では未来都市研究機構のグリーンインフラマネジメントユニットをはじめ、環境改善や減災・防災、健康増進など多岐にわたる視点で緑地空間の機能を明らかにし、その成果を都市環境に還元する具体的な方法について研究が進められています。

この度、環境領域が専門の7人の先生方が一堂に会し、現在進められている東京都市大学におけるグリーンインフラユニットマネジメント研究について、意見交換会を開催。その内容を4回に分けて掲載します。

第1回となる今回は、「防災・減災」の観点から、それぞれの研究についてご紹介いただきました。

東京都市大学:対談プロフェッショナル

<ファシリテーター>

飯島健太郎 教授(環境学部・総合研究所・グリーンインフラマネジメントユニット長)

<コメンテーター>

横田樹広 准教授(環境学部・総合研究所・グリーンインフラマネジメントユニット)

リジャルH.B. 教授(環境学部・グリーンインフラマネジメントユニット)

吉田真史 教授(知識工学部・グリーンインフラマネジメントユニット)

福田達哉 教授(知識工学部・グリーンインフラマネジメントユニット)

堀川朗彦 客員研究員(ランドスケープアーキテクト・総合研究所)

山﨑正代 客員研究員(ランドスケープアーキテクト・総合研究所)

防災・減災効果が期待されるグリーンインフラ

飯島教授

グリーンインフラに対し様々な視座を持つ先生が集まることで、今日は新しい議論が生まれるといいと思っています。グリーンインフラを通じて、果たされるべき役割は「防災・減災」「環境改善」「健康・ストレスマネジメントに資するランドスケープを応用した土地利用」の3つに分けられると考えますが、まずは「防災・減災」について、先生方の研究内容のご紹介をお願いします。

飯島健太郎 教授

横田准教授

私が行っているのは「都市河川流域の緑地環境の立地・構造と雨水循環・生態系に対する機能の評価」という研究です。本日は特に防災の視点からお話をさせていただきます。ランドスケープの評価として私が常に心がけているのは、空間のスケールを階層的に見るということです。流域,支流域,小流域というものを単位にし、地域計画の中において緑地の役割をどう位置づけていくのかを水循環の視点で考えています。現在扱っているのは、人工的なシステムに組み込まれることによって内水氾濫という形で災害が生じている地域の問題です。源流的な環境として保全すべき緑地もありますし、民有地の緑化や水が集まってくる地形的なプロセスで調整を行なうことも必要になってきます。情報をきちんと持ち、流域のランドスケープの役割を明確にすることが1つの目標です。

地域計画における緑地の役割を水循環の視点で考える

横田樹広 准教授

横田准教授

研究例としてご紹介したいのは、横浜市を流れる帷子川です。最上流部にある若葉台団地周辺には調整池があるのですが、大雨があると源流域から流出した水を集水し、帷子川の洪水リスクを軽減しています。一方で、人の利用や生態系にも配慮した調整池であることも必要で、豪雨の際に貯留できる水の量や期間には限界もあります。もともと源流域の環境ですから、調整池への負荷を軽減し、植栽環境によって浸透されて雨水が自然に帰されるのが一番理想的なので、そうした環境を生み出すために外構植栽を活用できないかとグリーンインフラの可能性を調査しています。具体的には土壌の構造や分布、植生の構造、人の利用状態から、どの植栽空間においてどの程度水が保持できるのかを調べています。

最終的には社会的に取り組んでいかなければならないことですので、帷子川流域のグリーンインフラのモデルづくりについては、横浜市や関係する企業とともに共同で調査を進めています。

飯島教授

上流の努力の恩恵を下流域が受ける、それを実現するための非常に重要なエビデンスですね。また防災というと水害対策だけではなく、火災延焼対策もあります。震災の時に、公園緑地の大きな機能として焼け止まりということがよく報道されていましたが、また違った観点で堀川研究員が研究なさっていたという話をうかがいましたので、そのあたりをお話しいただいてよろしいでしょうか。

避難経路に併設している面に植栽があれば、逃げ道としてしっかりと機能する

堀川研究員

社会人研究生の時に、都市防災、都市災害対策の観点で着目したのは木造密集住宅地域(木密地域)でした。東京都が再開発も含めて優先整備の対象としている木密地域ですが、世田谷区には極めて木密地域に近い場所があります。火災が起きた場合、狭隘な街路のため大型の消防車や救急車は入れませんし、一時避難場所として指定されている公園も小さすぎて焼き止まりがあまり期待できないこともわかりました。

堀川朗彦 客員研究員

そこで庭木によって、どれだけ延焼防止効果があるのかを調査しました。世田谷区のモデル街区で実際にある植生を調べて、上位5種を購入。燃焼実験を行なうと、樹木が燃えると表面は約700度になるのですが、その樹木の裏側は30度までしか達しないことがわかりました。もちろん完全に燃焼してしまうと裏側まで輻射熱の影響はあるのですが、たとえ庭木でも避難経路に併設している沿線に植栽が存在していれば、逃げ道としてしっかりと機能するということです。そして少なくとも5分間は延焼を遅延することがわかりました。まだ分析が甘いので、今後も研究を続けていきます。また自治体が一般市民に対し、植栽が延焼防止に寄与するということをわかりやすく伝えることが大切だと思いました。

第二回に続きます。